一、初期管控

1.1初期侦查

行驶途中或到达现场,初步获取以下灾情信息:

①询问现场知情人或通过指挥中心信息推送,了解灾害事故类型和危险品名称、性质、数量、泄漏部位、范围及人员被困等主要信息;

②利用电子气象仪等工具,测定事故现场的风力、风向、温度等气象数据;

③通过直接观察或使用望远镜、无人机侦察机等工具,查看事故车体、箱体、罐体、瓶体等形状、标签、颜色。

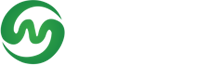

根据初期侦查情况,选择上风或侧上风向停靠车辆(车头朝撤离方向)和集结人员,并根据不同事故类型保持不低于以下安全距离:

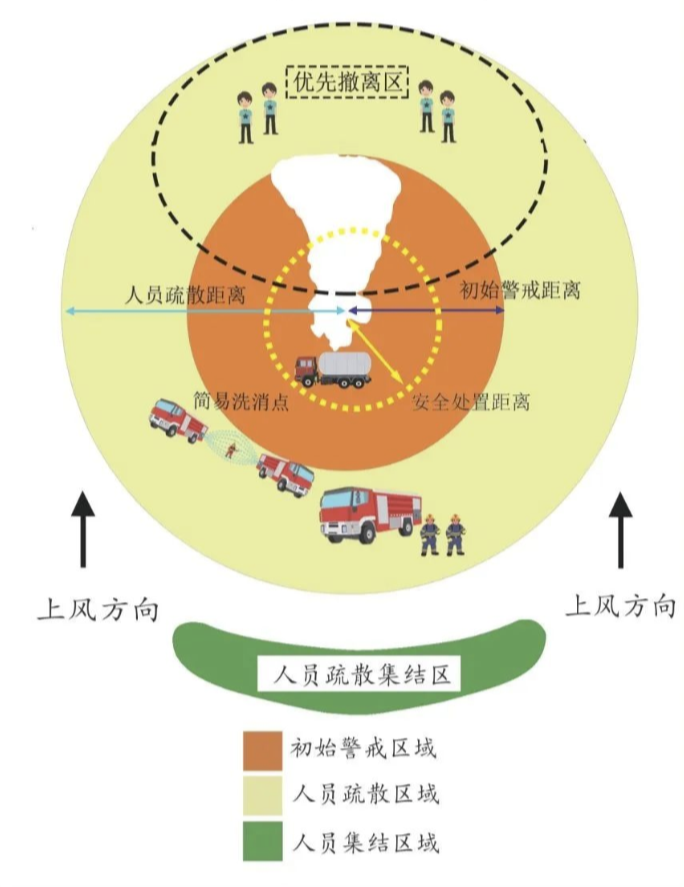

1.3初始隔离

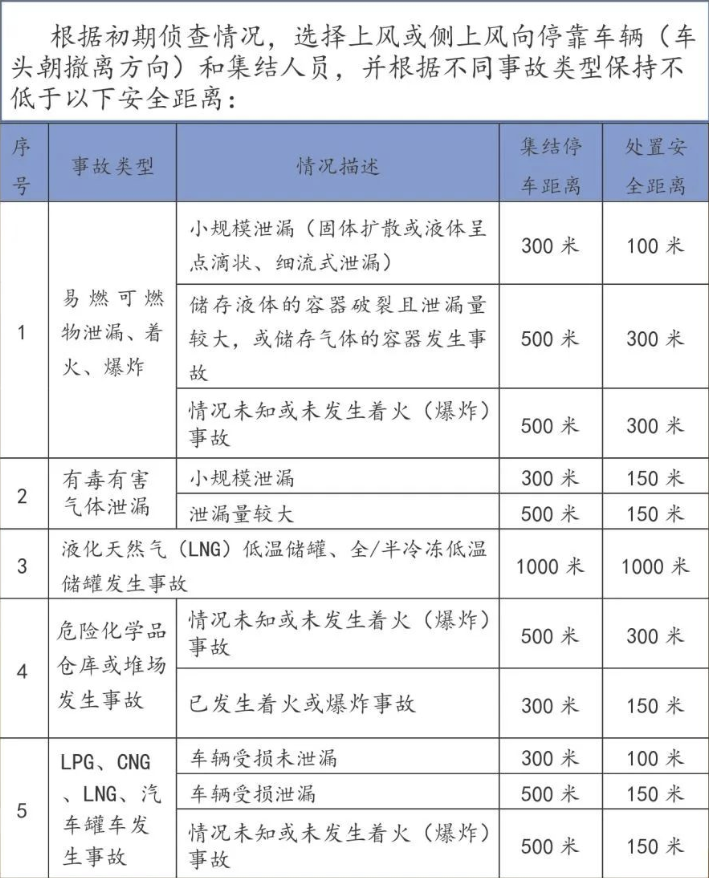

根据初期侦查情况,划定事故现场初始警戒距离,在上风或侧上风方向设置出入口,严格控制人员和车辆出入,实时记录进入现场作业人员数量、时间和防护能力。

※特别提示:

①当发现泄漏气体着火,在确认气体不再泄漏前,不得盲目将火扑灭。

②若容器或储罐着火,出现火焰由红变白、光芒耀眼、发出刺耳的呼啸声、罐体抖动等现象时,应立即组织撤离。

③停车距离、初始警戒和人员疏散距离等数据,仅作为事故发生后30min内处置参考,待后期侦检确定危险源具体物质、浓度范围、危害大小后,需进一步划定重危、轻危和安全等控制区域,并重新调整警戒。

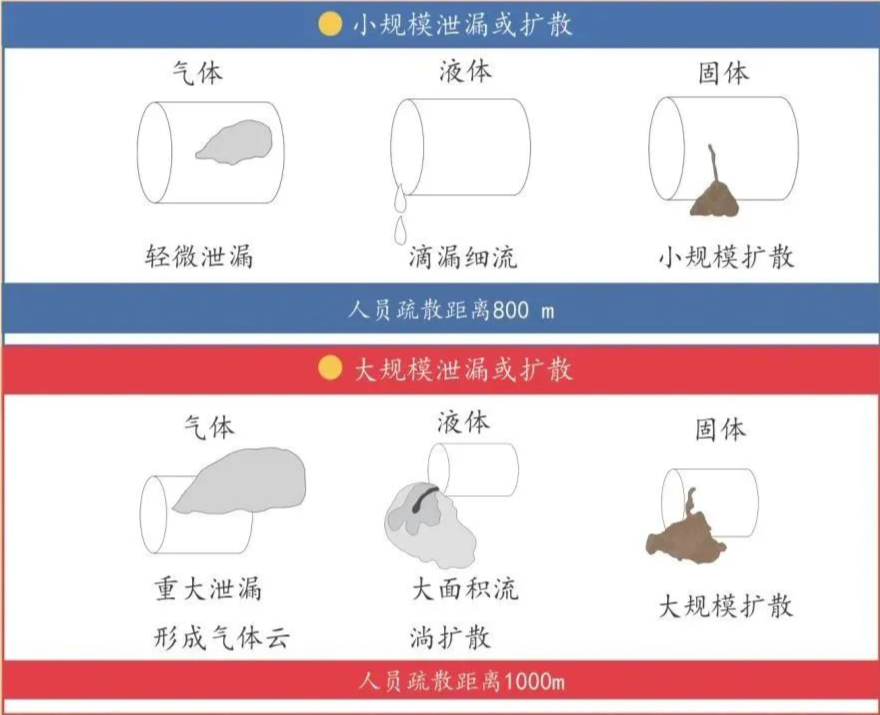

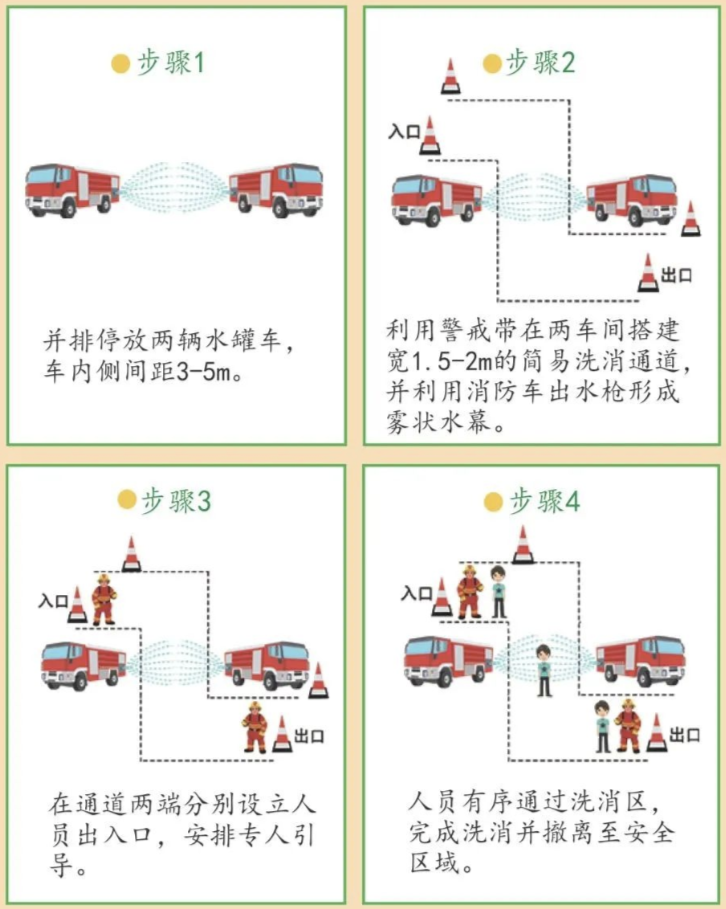

1.4搭建简易洗消点

简易洗消点应设置在初始警戒区域外的上风或侧上风方向,力量到场后15分钟内搭建完成,用于对初期疏散人员和救援人员紧急洗消。

消防车搭建简易洗消点步骤

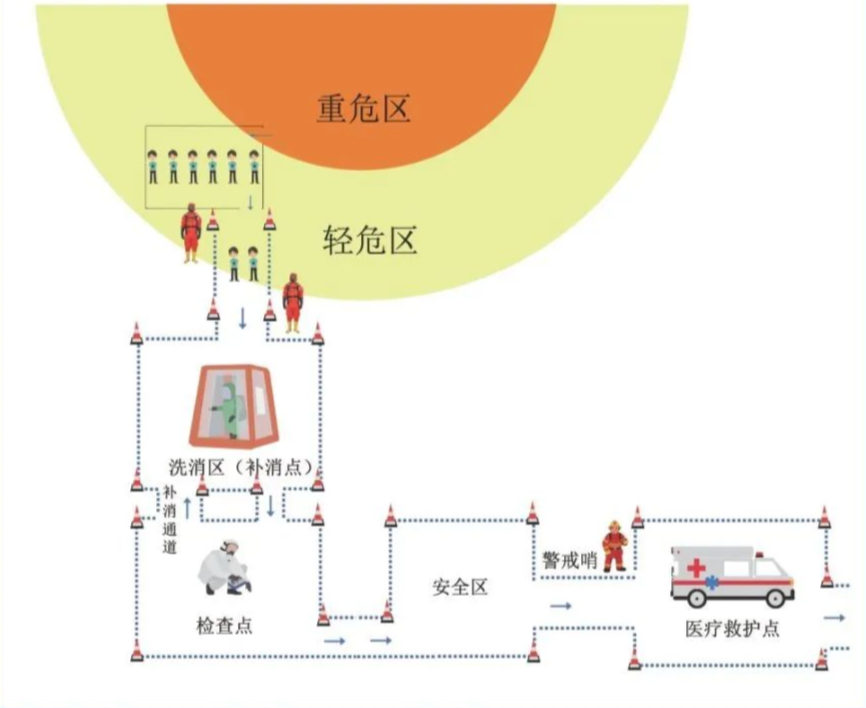

初期管控示意图

到达现场后,具体查明以下灾情、环境和伤员信息:

①向驾驶员、操作人员和技术人员询问或索取化学品安全技术说明书(MSDS/CSDS),掌握危险化学品名称、制造商、理化性质、数量、处置措施等信息;

②若无法直接得知危险化学品信息,应通过识别各类标签标识(事故车体、箱体、罐体、瓶体等的形状、标签、颜色等),查阅对照相关规范获取;

③通过实地观察、仪器检测等方法,掌握危险化学品泄漏(燃烧)的部位、形态、浓度、范围及人员被困等情况;

④事故周边的环境信息(道路水源、地形地物、电源火源、邻近单位等)。

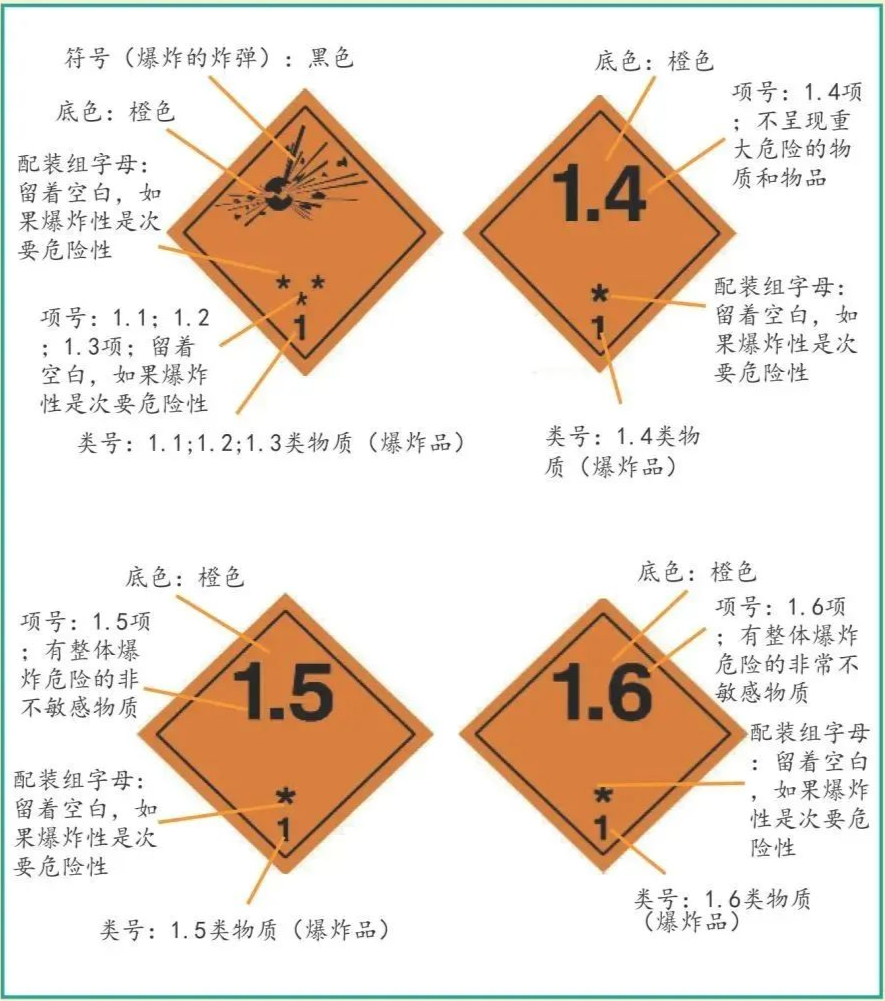

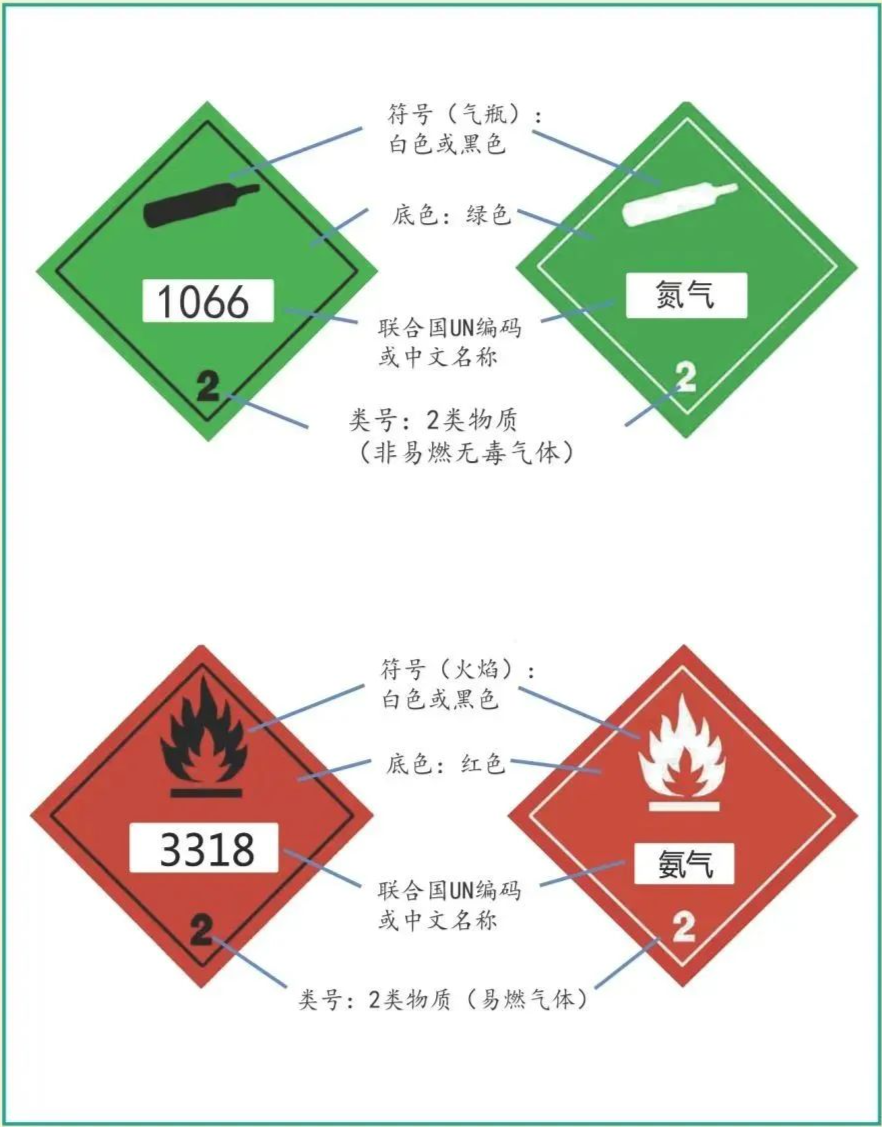

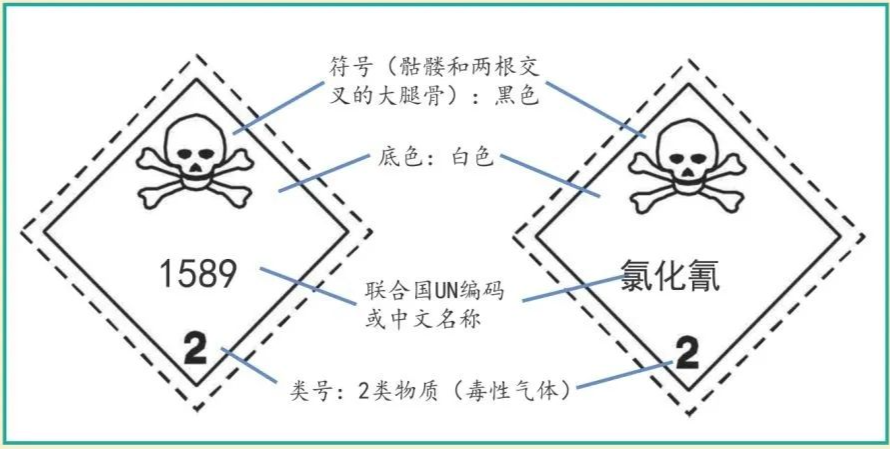

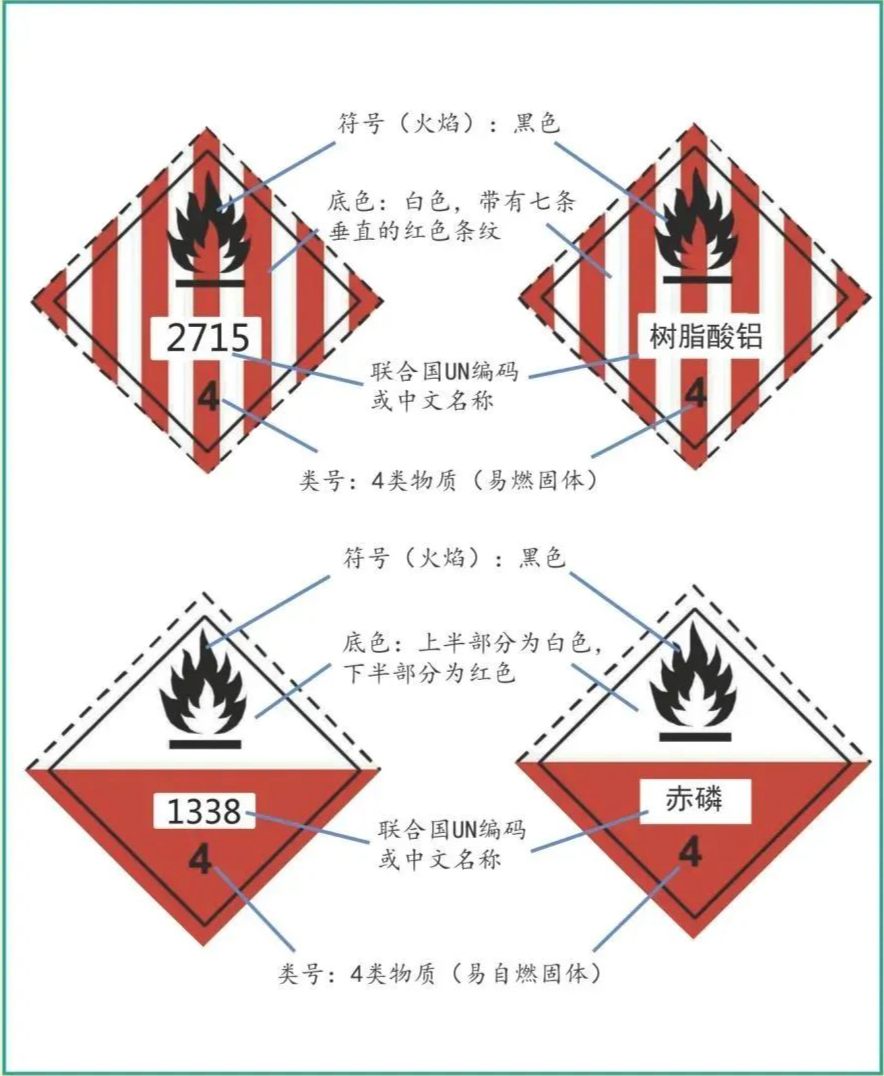

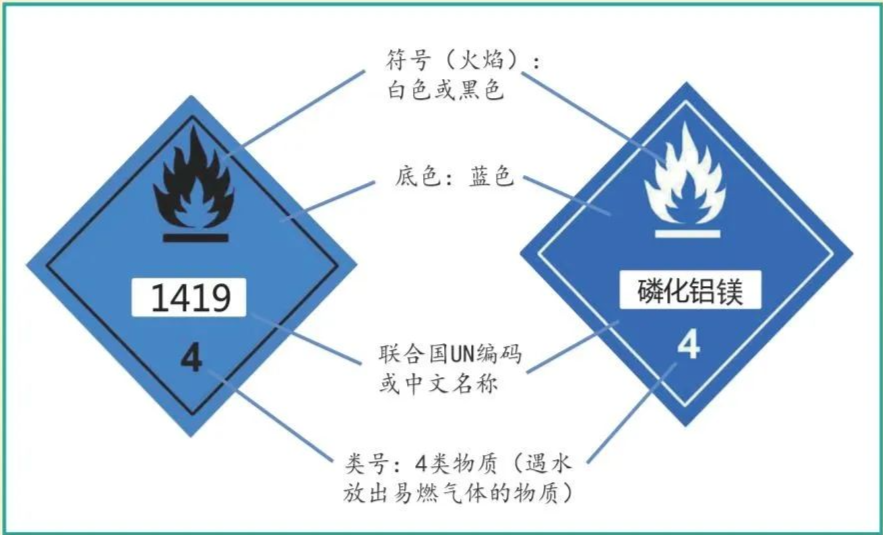

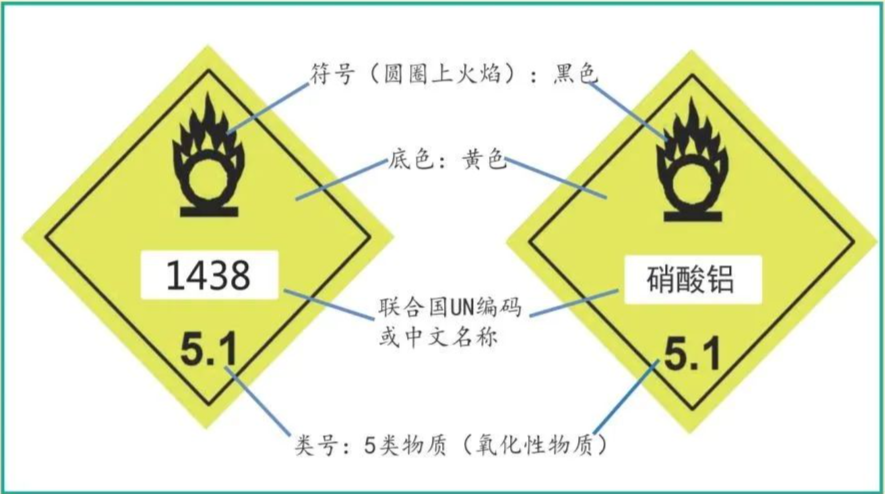

2.1标签辨识识别

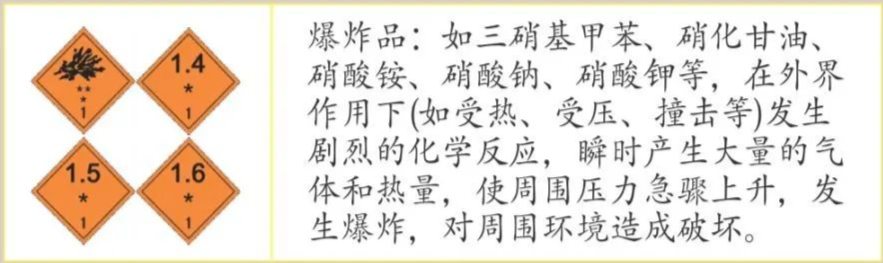

第一类 爆炸品标签辨识识别

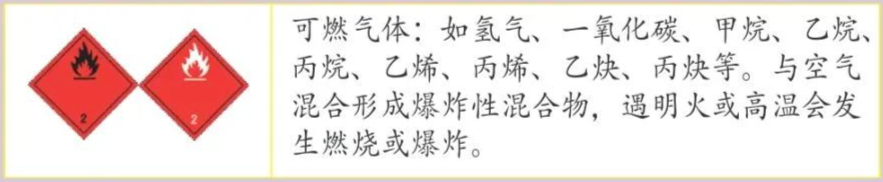

第二类 气体标签辨识识别

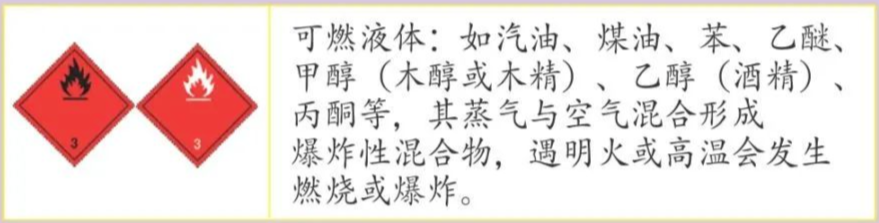

第三类 可燃液体标签辨识识别

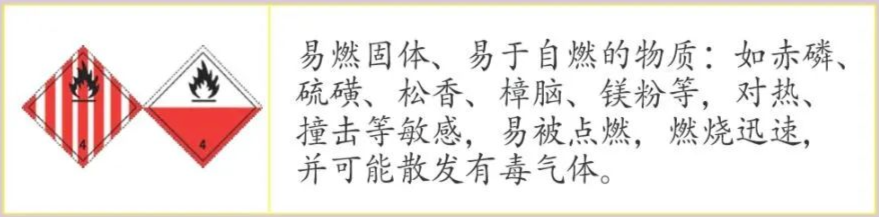

第四类 易燃固体、易于自燃的物质、

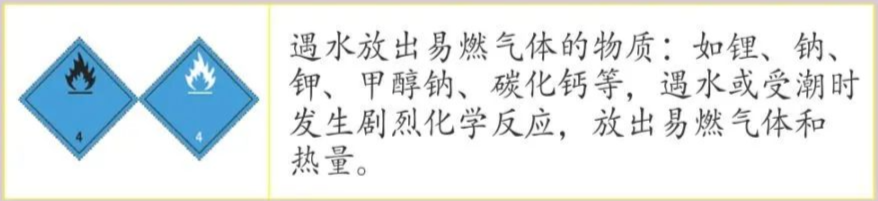

遇水放出易燃气体的物质标签辨识识别

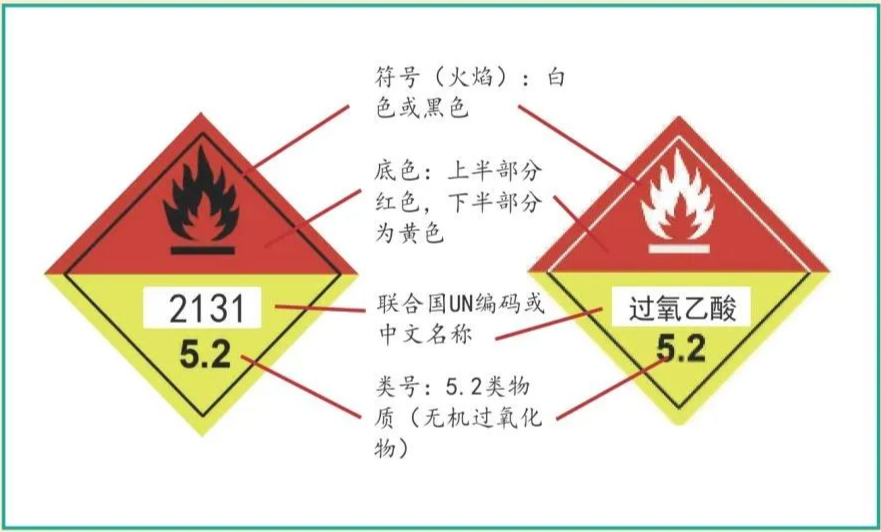

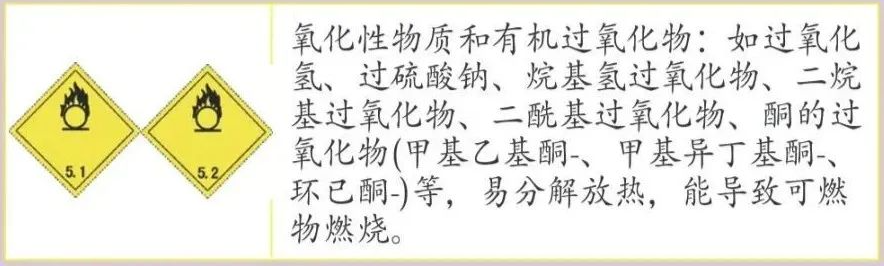

第五类 氧化性物质和有机过氧化物标签辨识识别

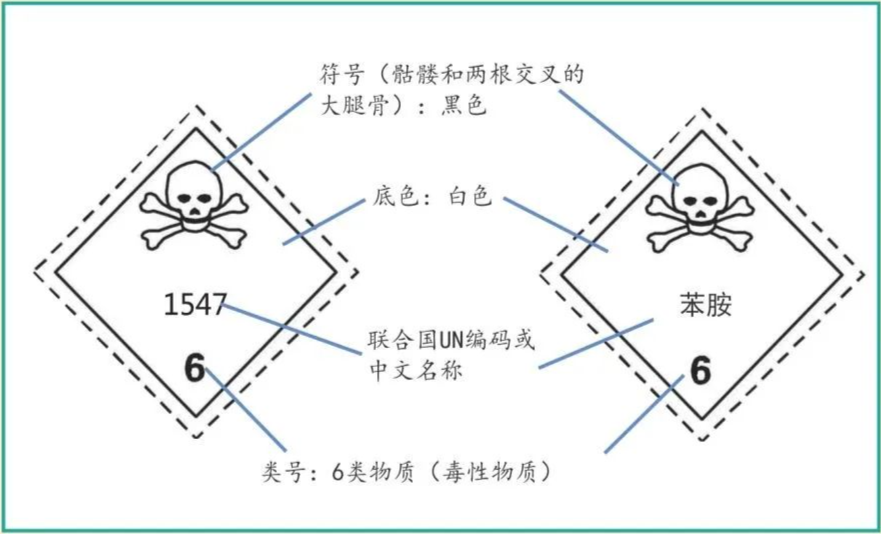

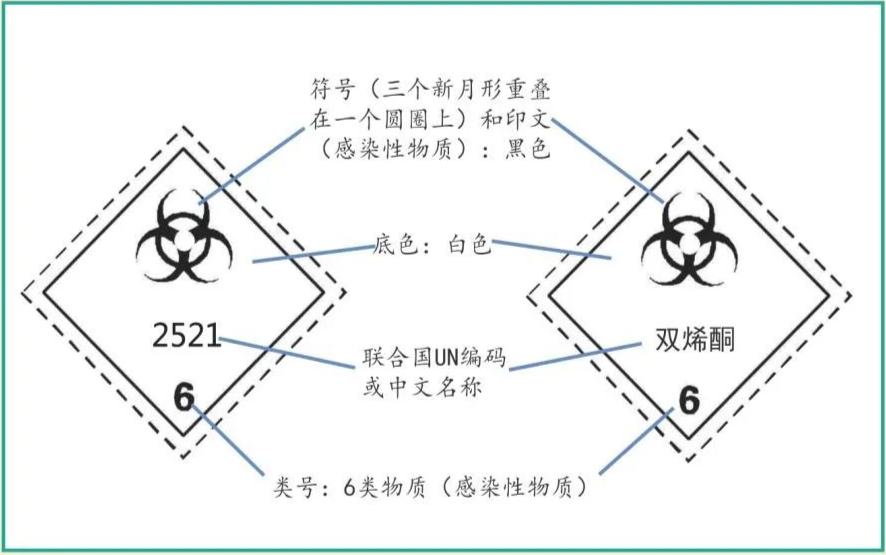

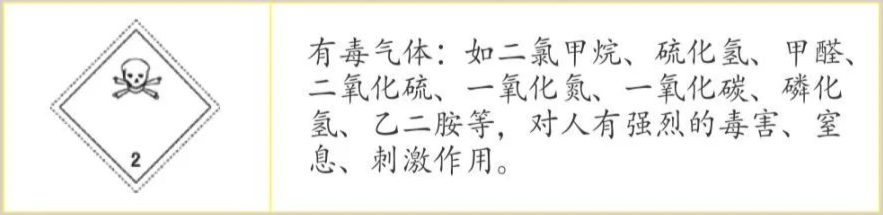

第六类 毒性物质和感染性物质标签辨识识别

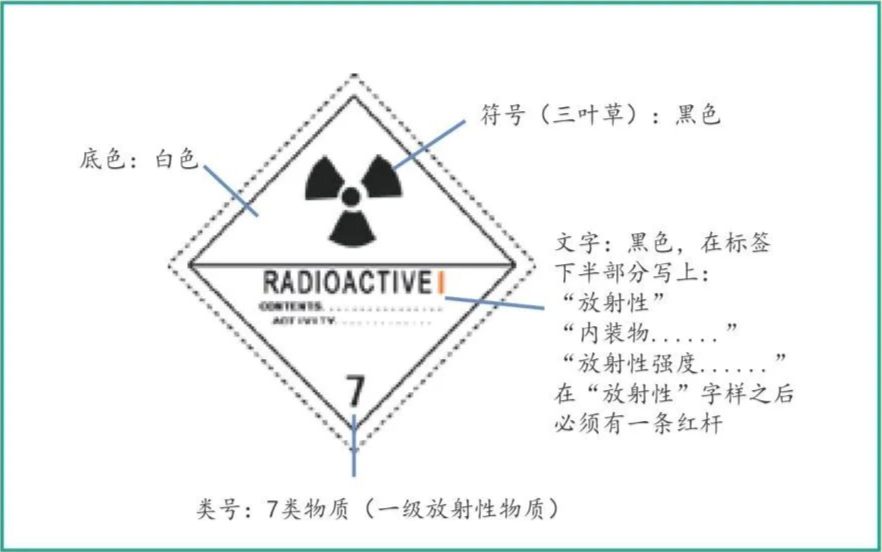

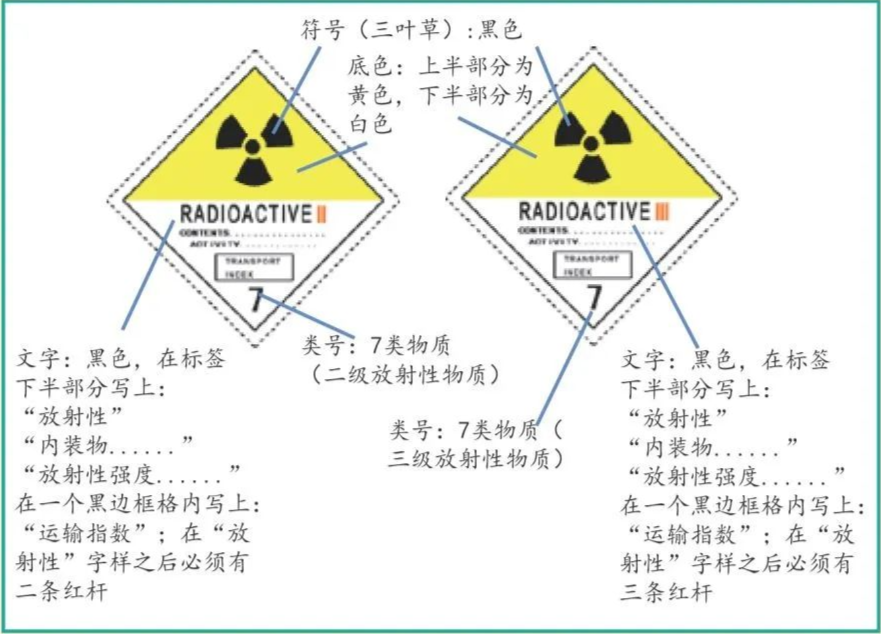

第七类 放射性物质标签辨识识别

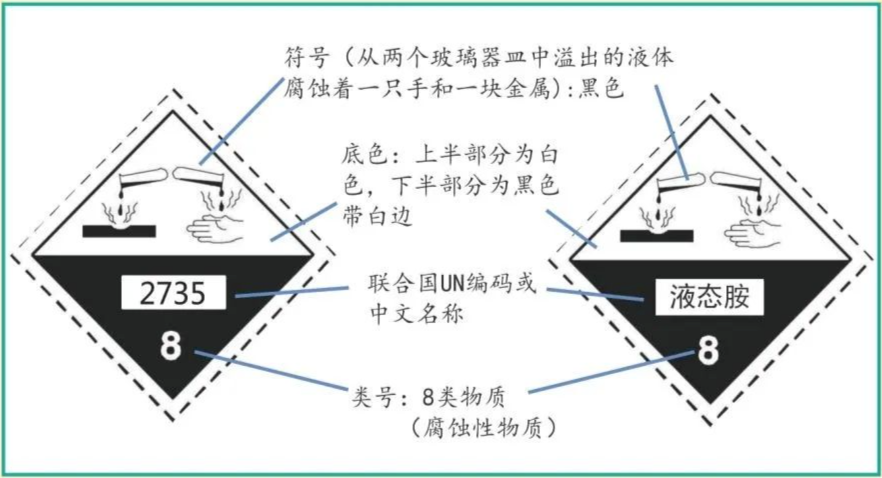

第八类 腐蚀性物质标签辨识识别

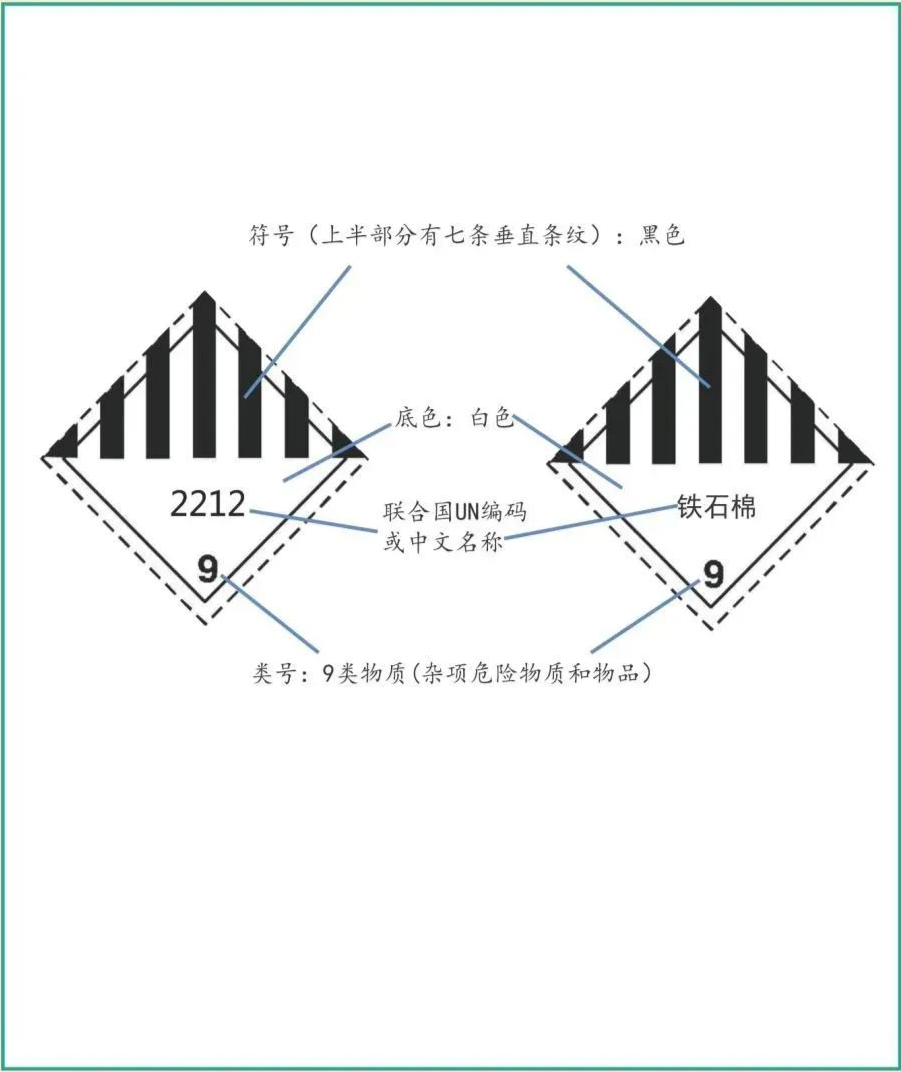

第九类 杂项危险物质和物品标签辨识识别

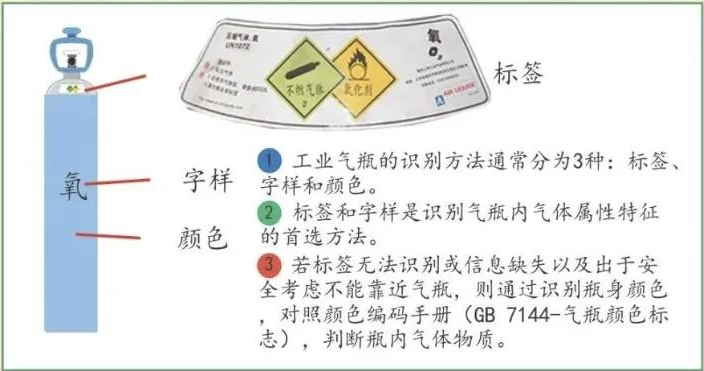

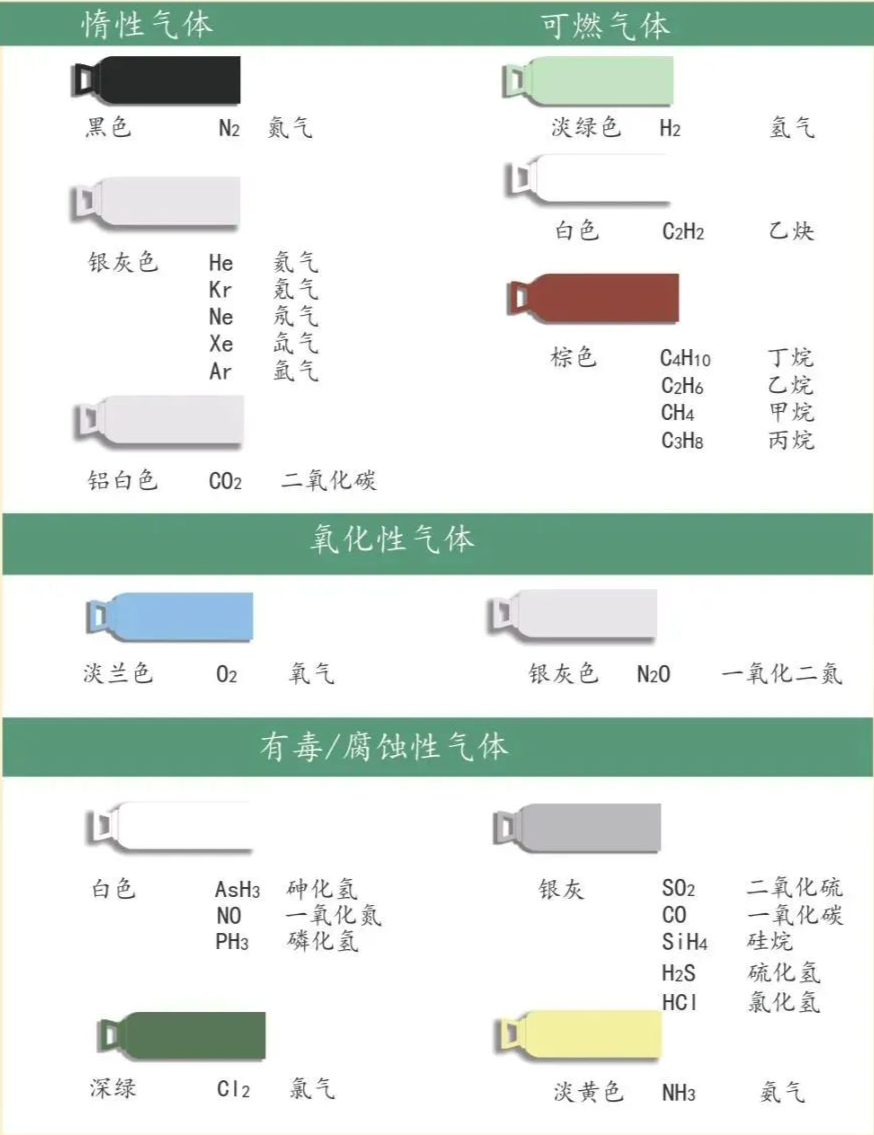

工业气体瓶

常见储气瓶颜色标志

2.2仪器侦检和划分控制区

①确定人员编组:3名队员组成侦检小组,2人检测、1人记录和标记。采用三角队形(前2后1)向前行进,未确定具体泄漏物质前按最高等级防护。

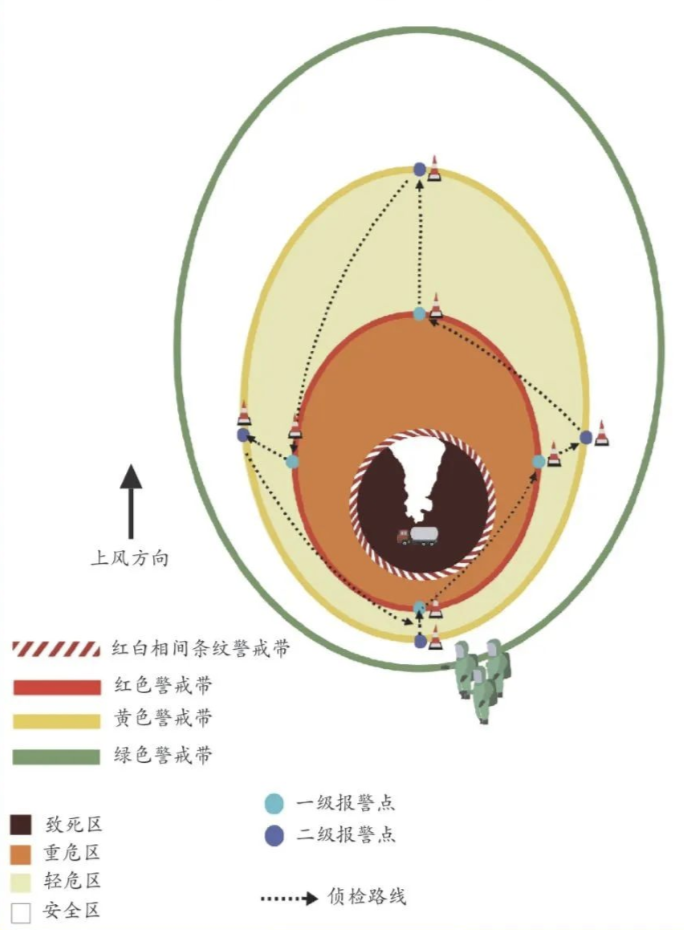

②明确侦检路线:从上风方向采取“Z”字型路线行进,按照“上风-侧风-下风-侧风”的顺序,依次检测出4个风向位中心位置的二级报警和一级报警临界点并作为警戒标记。

③划分警戒区域:危险源附近为致死区,使用红白相间警戒带进行警戒;危险源至一级报警点区域为重危区,使用红色警戒带进行警戒;一级报警点至二级报警点区域为轻危区,使用黄色警戒带进行警戒;二级报警点以外区域为安全区,使用绿色警戒带进行警戒。

④设置控制出入口:各警戒区域应设置控制出入口,除救援人员和专家外,严禁其他人员和车辆进入。

※特别提示:指挥部和车辆器材集结点应设在安全区域的上风或侧上风方向。

侦检路线和控制区域示意图

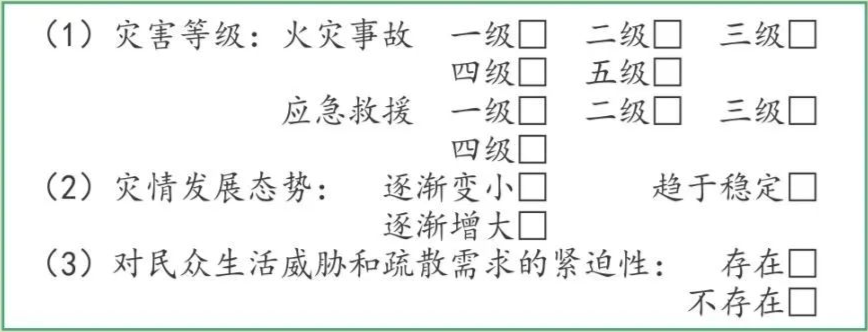

三、灾情评估

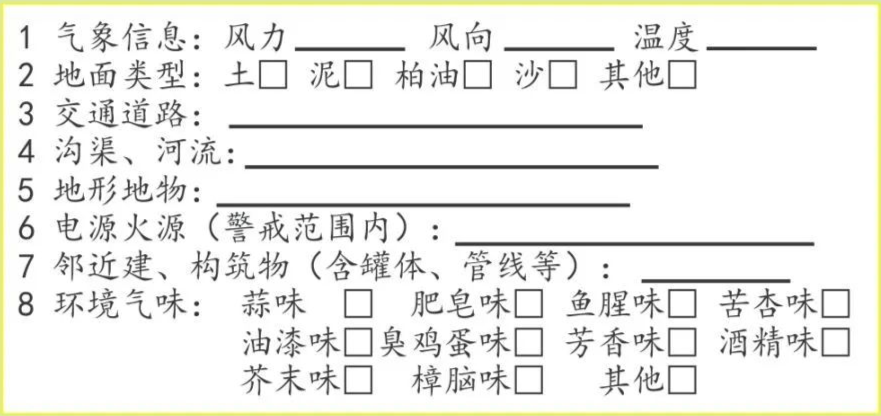

3.1环境信息

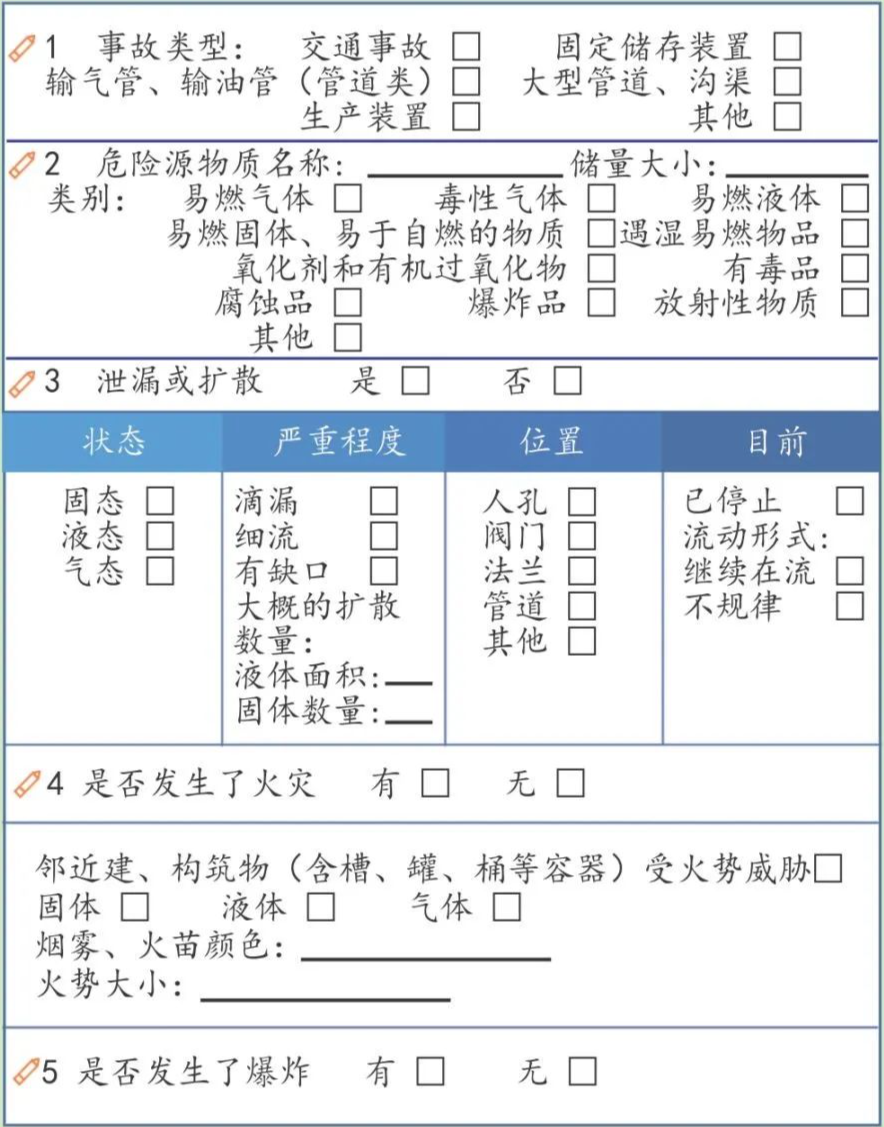

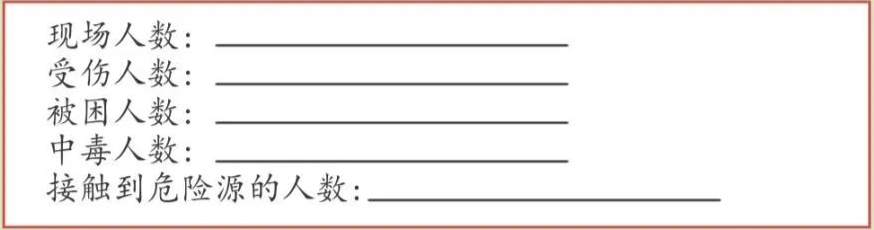

3.2灾情信息

3.3伤员信息

3.4风险评估

3.5安全观职责

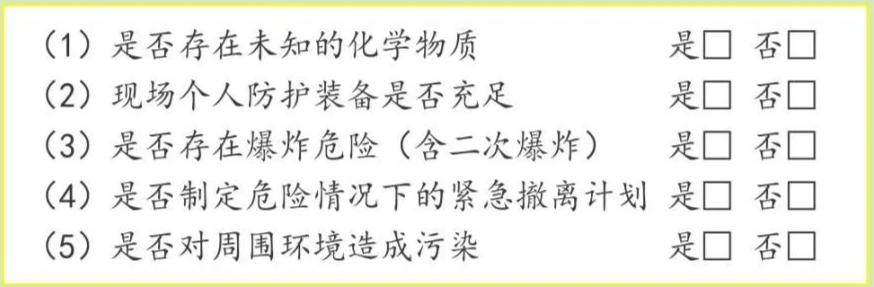

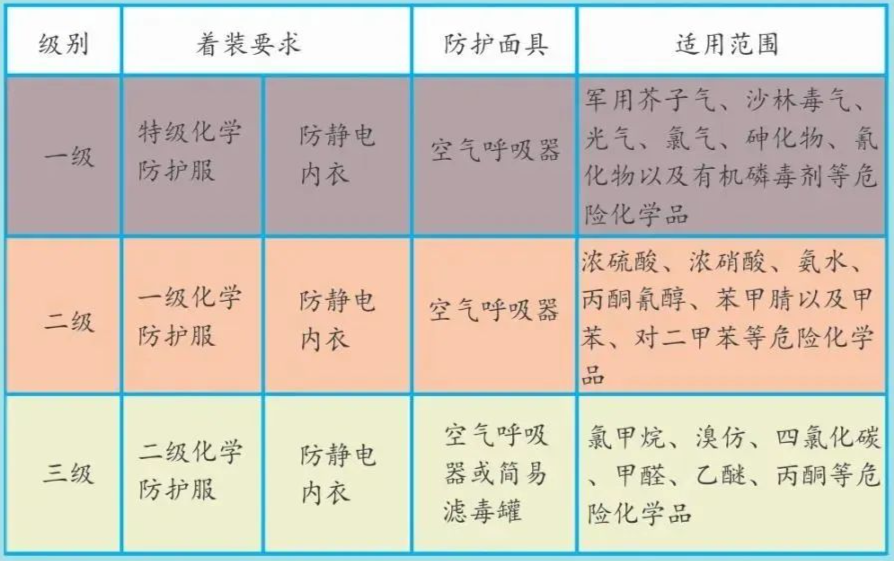

四、等级防护

4.1等级防护

※特别提示:

1、进入低温场所作业,应做好防冻措施避免冻伤。

2、进入易燃易爆场所作业,应携带无火花工具和防爆型通信电台。

4.2设置洗消站

洗消站应设置在轻危区与安全区交界处的上风方向,通常划分等候区、调整哨、洗消区、安全区、检查点、补消点、警戒哨、医疗救护点等功能区域,分别设立人员和器材装备洗消通道。

五、现场处置

5.1爆炸品

处置方法:

①用水、二氧化碳、干粉、泡沫(高倍数泡沫)等扑救,尽量保持远距离喷射。

②利用墙体、低洼处等掩体进行自我保护。

③进入密闭空间前,必须先通风。

※特别提示:

①除非在专业人员指导下,否则禁止清除或废弃爆炸物。

②禁止用砂土盖压扑灭爆炸品火灾。

5.2可燃气体

处置方法:

1.燃烧爆炸事故

①切断气源后,方可实施灭火。

②用水、二氧化碳、干粉等扑救,尽量保持远距离喷射。

③用大量水冷却容器,直至火灾扑灭。

④当火焰熄灭,但还有气体扩散且无法实施堵漏,应果断采取措施点燃。

2.泄漏事故

① 采取喷雾水、释放惰性气体、加入中和剂等措施,降低泄漏物的浓度或爆炸危害。

②喷水稀释时,应筑堤收容产生的废水,防止水体污染。

③在保证安全情况下,尽可能切断气源或实施堵漏。

④隔离泄漏区直至气体散尽。

※特别提示:

①防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。

②禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。

③切勿在储罐两端停留,安全阀发出声响,立即撤离。

④切勿对泄漏口或安全阀直接喷水,防止产生冰冻。

5.3有毒气体

处置方法

①采取喷雾水、释放惰性气体、加入中和剂等措施,降低泄漏物的浓度或爆炸危害。

②喷水稀释时,应筑堤收容产生的废水,防止水体污染。

③在保证安全情况下,尽可能切断气源或实施堵漏。

④隔离泄漏区直至气体散尽。

※特别提示:

①防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。

②禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。

③切勿对泄漏口或安全阀直接喷水,防止产生冰冻。

④ 洗消污水的排放需经过检测,以防造成次生灾害。

5.4可燃液体

处置方法:

1.燃烧爆炸事故

①切断泄漏源后,方可实施灭火。

②远距离使用泡沫(与水混溶的选用抗溶性泡沫)灭火,并冷却容器,直至火灾扑灭。

③大面积火灾,在控制火势不蔓延情况下,待其燃尽。

2.泄漏事故

①在保证安全情况下,尽可能切断泄漏源或实施堵漏。

②筑堤围堵或导流,防止泄漏物向重要目标扩散。

③若液体具有挥发及可燃性,可用适当的泡沫覆盖泄漏液体。

④使用干砂、土、水泥或其它不燃性材料吸收或覆盖并收集于容器中。

⑤利用雾状水、水幕驱散和稀释积聚蒸气,但水不得流入泄漏区域。

②禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。③切勿在储罐两端停留,安全阀发出声响,立即撤离。④禁止对液态轻烃强行灭火。

处置方法:

1.燃烧爆炸事故

视情使用干砂、土、水泥等吸附收集和干粉抑制、泡沫覆盖、用水强攻等方法灭火。

2.泄漏事故

①在保证安全的情况下,切断泄漏源。

②视情用干砂等吸附收集,或用水润湿并筑堤收容。

※特别提示:

①防止泄漏物通过下水道进入水体、地下室或密闭空间。

②对粉末状物质火灾,严禁使用直流水冲击灭火。

③对三硫化二磷、铝粉、烷基铅、保险粉等少数遇水反应物质,严禁用水扑救。

5.6遇水放出易燃气体的物质

处置方法:

1.燃烧爆炸事故

利用干粉、苏打灰、石灰或砂灭火,或控制火情后,任其燃烧尽。

2.泄漏事故

①在保证安全的情况下,切断泄漏源。

②用干土、干砂或其它不燃性材料覆盖,用塑料布或帆布二次覆盖,减少飞散,保持干燥。

※特别提示:

①严禁用水、泡沫、酸碱灭火剂扑救。

②对粉末等物品火灾,切忌喷射有压力的灭火剂。

5.7氧化性物质和有机过氧化物

处置方法:

①在保证安全的情况下,切断泄漏源。

②根据物质性状选择经石等惰性材料吸收、覆盖,或筑堤收容。

※特别提示:

①穿上适当防护服前,严禁接触破裂的容器和泄漏物。

②避免接触还原剂、可燃物质、重金属粉末等。

③过氧化氢禁止用沙土压盖。

5.8毒性物质

处置方法

①在保证安全的情况下,切断泄漏源。

②用干土、干砂或其它不燃性材料覆盖,用塑料布或帆布二次覆盖,减少飞散,保持干燥。

※特别提示:

①穿上适当防护服前,严禁接触破裂的容器和泄漏物。

②大量泄漏时,在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。

③在水体中泄漏时,组织民众远离水源污染区域。

5.9腐蚀性物质

处置方法

①在保证安全的情况下,切断泄漏源。

②使用低压水流或雾状水扑灭腐蚀品火灾,避免腐蚀品溅出。

③用干土、干砂或其它不燃性材料覆盖,或筑堤收容。

④用相应的材料中和,收集转移。

※特别提示:

处置中应避免泄漏物与可燃物质接触。

5.10放射性物质

※特别提示:

在做好警戒的前提下,交由核生化事故应急处置专业力量进行处置。

六、全面洗消

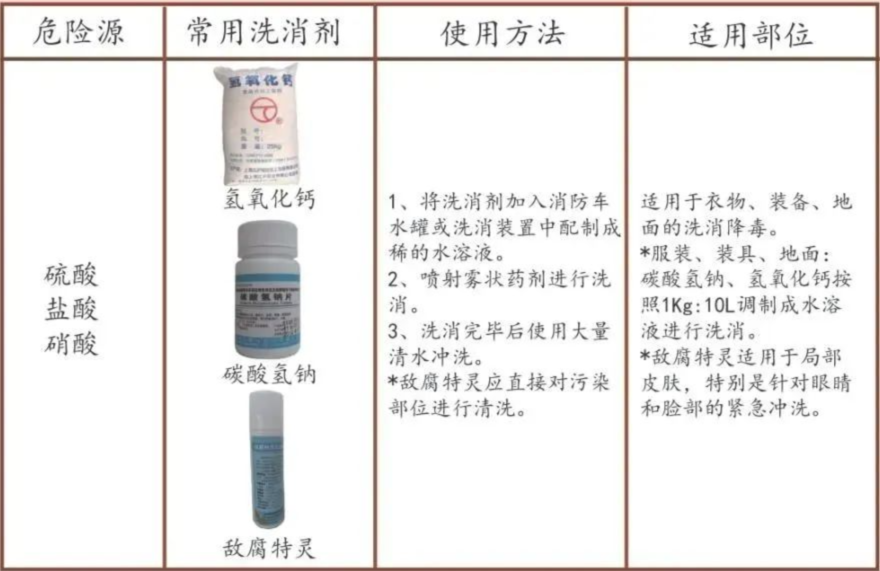

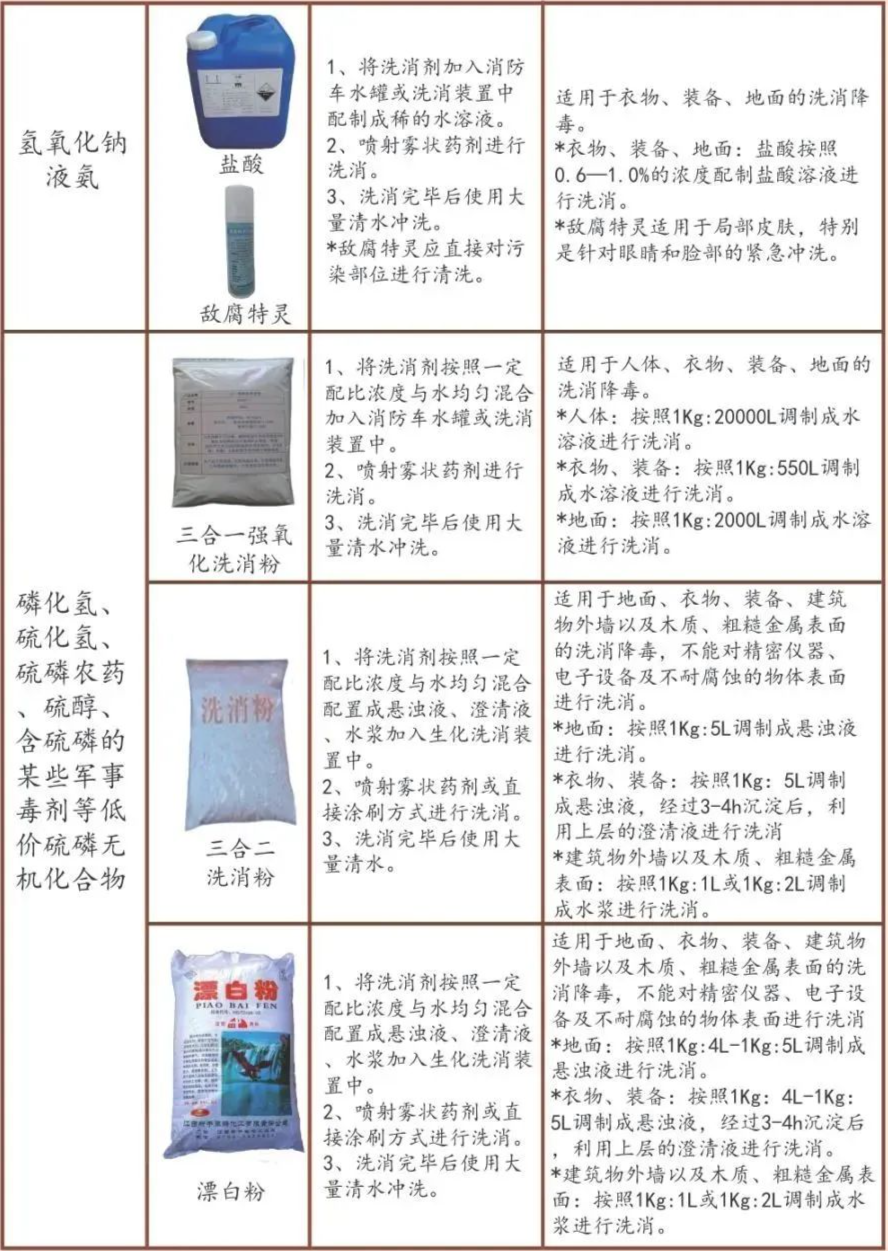

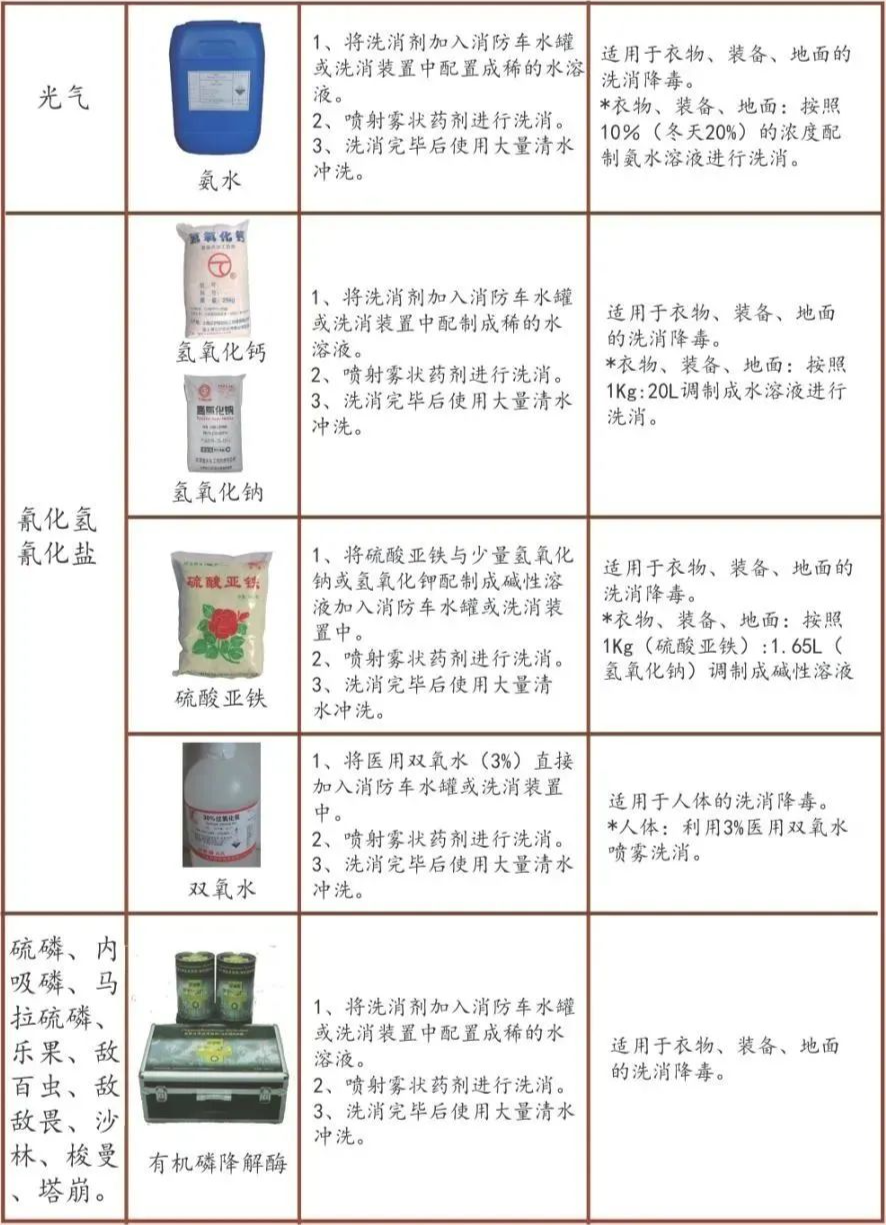

洗消药剂的选择